石虎书:他的另一条艺术探索之路

SHI HU SHU : Another Clue About Shi Hu

展览时间 :2025 10.1——10.30

Duration : October1-30 , 2025

展览地址:南京艺术学院美术馆4号展厅

Venue : Gallery4, Art Museum of Nanjing University of the Arts

开幕 Opening:2025.10.12 15:00

学术研讨 Academic Forum:2025.10.12 10:00

主办:南京艺术学院美术馆

Host : Art Museum of Nanjing University of the Arts

协办:恒邦艺术中心

Co-organizer : Hibon Art

石虎书

在2000年上海文艺出版社出版的著作中,石虎说:“画不可言,诗不可言,书亦不可言。正所谓‘书不在法’。”——这并非神秘兮兮的故作姿态,而是一次对语言、对理论、对范畴本身的反叛。在一件八行笺的手稿中他甚至直言那种对传统的惯常认知就是一种“假设和误认”。所谓“言”,意味着某种可转述、可归纳、可规范的东西,而石虎要做的恰恰是对这种可规范性的抵抗。他拒绝让作品成为某种现成体系的注脚,拒绝让“书”被还原为技法、范式或传统的再生产。对他而言,作品不是答案,而是问题;不是范例,而是一次个体化、不可复制的生成。“书不在法”的提出,打破了人们习惯以谱系、流派、法度来衡量“书”的思维定式。它强调一种临场的、不可重复的发生,一种将身体、时间、偶然性与观看者卷入其中的现场性。这意味着“书”不再是静态的物,而是一种动态的事件,一种始终在路上的行为。正是在这种观念下,“石虎书”这一概念的提出才显得迫切——它不是给观众提供“阅读”的对象,而是将观众推入一个不断提问、不断生成的情境,让大家也不得不面对“不可言”的处境。换句话说,“石虎书”不是要告诉我们什么,而是要让我们去经历一次“书”的重新开始。

因此,“石虎书”并不是某种既有传统的延续,而是一种重新发明。它拒绝以明晰的术语、规范化的谱系来界定自身,因为一旦落入“被定义”的轨道,就意味着被同化、被收编、被归档。正是在这种对所有“参照系”的拒绝之中,“石虎书”得以成为“另一个”——既不是单纯的基于图像或符号的视觉艺术,也不是单纯的文字书写,而是介于两者之间的一种行动,一种不断摆脱束缚、重新生成的实践。事实上,没有人能够真正厘清什么是“书”。当我们试图追问它,它总是逃逸:它既是痕迹,也是行为,既是有形的物质,也是“无物”,既是现场,也是历史的投射和残影。诚如其在《信天游》《白裳》《蝉娥》《弗人》《鞋火》《草蝴象言》等作品中向我们展示的那样,“石虎书”正是在这种难以捕捉的缝隙中生长起来的“奇葩”,它不是对某种古老规范的模仿,而是对“书”的存在论提出质询——书可以是快的、是破的、是残缺的、是跳脱的、是想象的、是异化的,它既能进入盛产当代艺术的美术馆白盒子,也能在传统的媒介、工具或元素中找到自己的位置。“石虎书”强调的是一次次的身体和媒介的交汇,是时间与力度的偶然结晶,而不是结果本身。它呈现出一种“未完成”的状态:笔划未必是完美的,形象未必是稳定的,甚至秩序本身都是颠三倒四,随时可能被推翻的。这种不稳定并非失序,而是一种艺术家的主动选择,是让“书”重新回到生成的现场,回到它作为行为、作为事件的本质。为了追寻这种身体和媒介的深度融合和交汇,他甚至亲手去改造、制作、再造独属于他自己的“毛笔”作为书写的工具。因此,“石虎书”既是一种展现,也是一种开放性的邀请。它邀请观看者去面对“书”的原始问题:它是什么?它从哪里来?它为什么必须以这种方式而不是那种方式存在?石虎的创作并不提供答案,而是制造一种持续的提问与感知的震荡,让我们重新感受到“书”从未被彻底驯服的野性。也许,正是这种无法被明确定义、无法被最终归类的特质,才是“石虎书”的真正核心。

既然“石虎书”是一种不断摆脱既有的程式和规范、重新生成的实践,那么它所触碰的核心问题之一,正是“现代主义在今天还要不要谈”。这一问题并非学术性的历史回顾,而是现实性的急迫提问。现代主义曾以断裂、批判、实验为旗帜,宣称要打破一切旧秩序,重建人与世界的关系。然而百余年后,这种姿态是否已经被消解、被博物馆化,成为一种可供消费的文化景观?石虎的创作实践提醒我们:现代主义的精神并未终结,而是被迫迁移。它从宣言式的、乌托邦式的宏大叙事,转向个人的、日常的、甚至是偏执的实践。从这个意义上说,谈论现代主义已经不能停留在风格、流派或历史时期的索引,而要回到现代主义的根本动力——即对“何为艺术”“何为形式”“何为书”这些问题的持续追问。石虎的创作显然并非简单的形式游戏,更不是对历史的怀旧复刻。他的“书”总是处在一种摇摆的状态:既吸收了古老的痕迹、元素,又拒绝完全臣服于它;既借用了现代主义的自由,也质疑它是否仍然足够激进。换言之,他并不是在复述现代主义,而是在重新勘测它的边界——看看它还能不能用,看看它是否仍然能够制造一种异质性的空间,让观看者离开审美惰性的舒适区,重新被迫面对艺术的发生。因此,今天面对石虎的作品,我们再谈现代主义,不是要为它撰写墓志铭,而是要让它回到未完成的、开放的、充满未知的状态。它可能不再是宏大的宣言,而是碎片化的、个人化的微型抵抗;不再是追求普世理想,而是制造局部的、临时的、独特的情境。石虎的实践给出的答案,是用行动去谈,而不是用话语去纪念。他用“书”的裂痕和跳脱,让现代主义在今天继续成为一种活着的、尚未定型的事物。

“所以,事物是什么,灵魂是什么,书道是什么,它们是一回事。”(《话语录》石虎,2011)——正是在石虎的创作中,我们得以窥见一种罕见的张力拉锯:石虎的自我认知与他者认知之间的持续拉扯。石虎始终坚守自己的直觉和路径,他对“书”的理解,更多来自身体经验、生成的偶然性和对既有系统的抗拒。然而,当他的作品进入展览、被命名、被叙述、被研究,它们不可避免地落入他者的观看与阐释之中,甚至被纳入某种美术史或文化史的框架。这种不可避免的“二次生产”构成了石虎创作的另一面:它不再仅仅属于石虎个人,而成为一个开放的场域,接受来自外部世界的投射、重读和再创造。这种偏差并非瑕疵,反而是石虎作品继续生长的土壤。自我认知的绝对闭合将意味着作品的终结,而他者的介入恰恰制造出新的缝隙,让作品继续呼吸。每一次被观看、被误读、被争论,都是一次新的生成,是“书”再次被激活、重新发生的契机。也因此,石虎的创作并不是一个封闭的“完成品”,而是一种动态的能量源泉,它在艺术家身后依然能够对当下产生作用力,甚至是进入未来的文化回路。这种张力拉锯同样提醒我们:艺术并非纯粹的个人表述,而是一个社会性事件。石虎在创作中建立的“另一个”身份,迫使观众不断调整自身的位置,在与作品的遭遇中感知自身与世界的关系。这种交互的、冲突的、辩证的过程,才是石虎创作最持久的价值所在。换言之,石虎留下的并非某种固定的风格或可供模仿的范式,而是一种始终处于开放状态的生成逻辑。正是这种生成逻辑,使得“石虎书”并不会随着石虎的离开而消散,反而在被观看、被研究、被讨论的过程中,继续开出新的形态,生长出新的意义。也许,石虎的最大遗产不是某件具体的作品,而是这种不断迫使我们追问、重新定义、持续参与的张力本身。

林书传

2025.9.21

部分

作品图

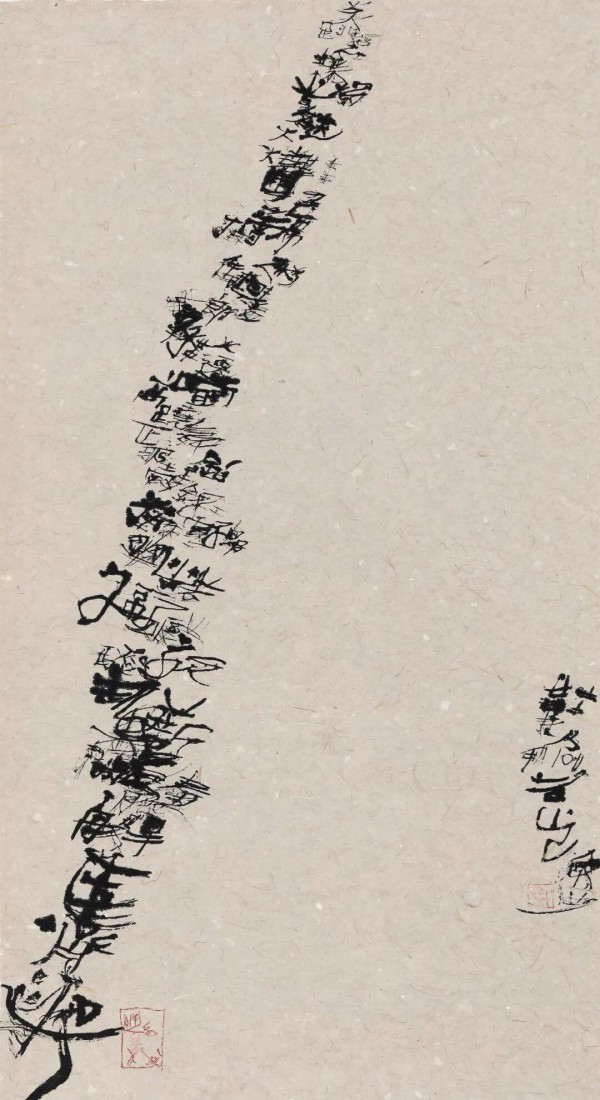

鞋火

142x76cm

纸本水墨

2011

沐眠

300x97cm

纸本水墨

2012

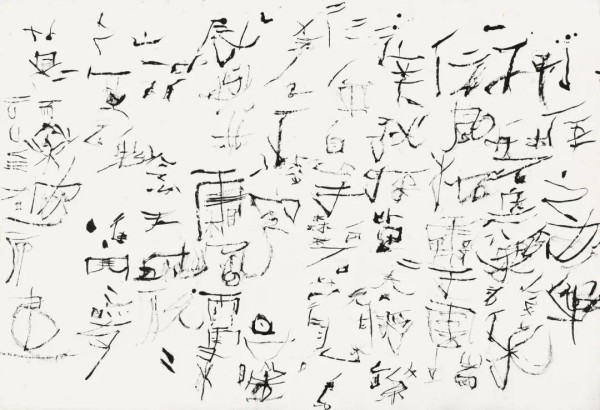

草蝶象言

144x147cm

纸本水墨

2012

小住

110x160cm

纸本水墨

2008

信天游

137x70cm

纸本水墨

2011

黄山花木图

137x70cm

纸本水墨

2013

万壑纹华图

137x70cm

纸本水墨

2013