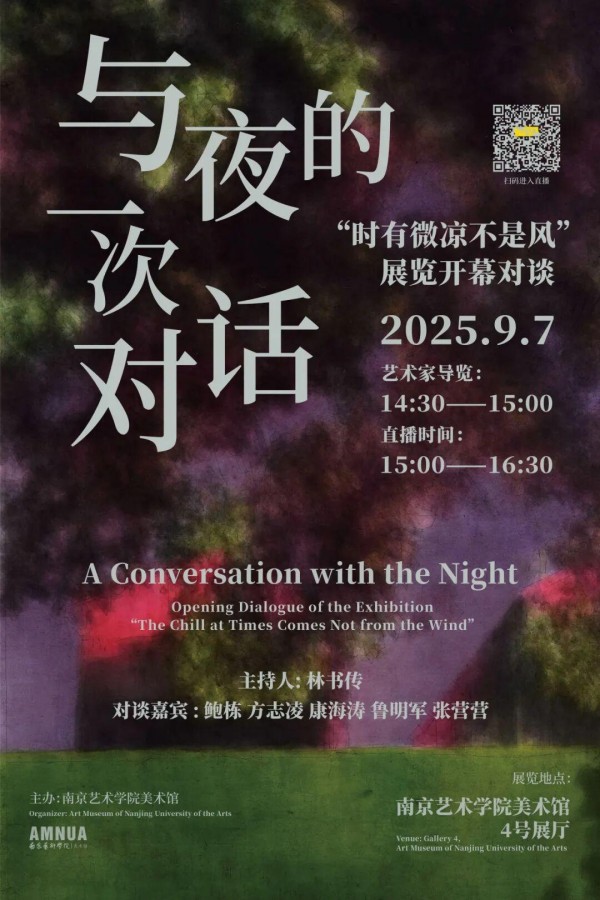

“时有微凉不是风”开幕暨线上对谈预告 |AMNUA现场

2025-09-16

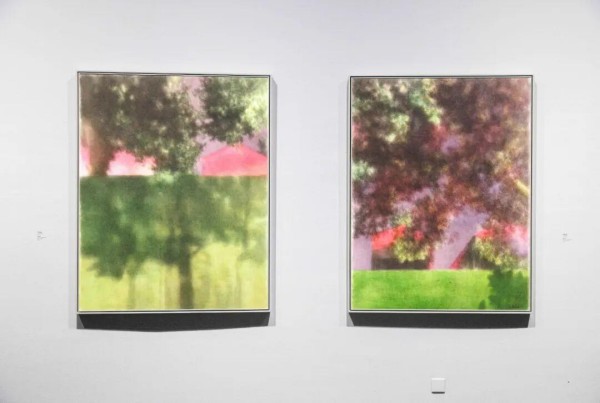

“时有微凉不是风”于9月7日在南京艺术学院美术馆4展厅开幕,呈现了艺术家康海涛近二十年艺术探索轨迹,共展出约20余件作品。

展览现场

艺术家在导览中分享了对绘画的独到见解。他表示,创作多源于偶然捕捉的视觉瞬间,如夜间路灯下的树影、老房子的斑驳光斑、彩色铁皮与栅栏隔开的红色光影等,这些画面带有强烈的直觉性与生命律动。近年来,他倾向于大尺幅创作,注重远近观看的不同体验:远处形成整体氛围,近处则可见笔触与铅笔痕迹,艺术家拒绝过分唯美,主动保留画面的粗糙感,并开始使用手机拍摄带来的偶然色彩,突破以往沉郁色调,如首次运用鲜艳的玫瑰红,体现其对视觉与心理边界的持续探索。无论是即兴的黑白小幅,还是近期色彩丰富、空间模糊的大作,皆源于对“瞬间之光”的捕捉与转化,反映其从具象到抽象意味、从沉静到色彩爆发的创作道路。

艺术家康海涛

导览环节结束后,对谈“与夜的一次对话”正式举行,多位嘉宾围绕展览主题展开了深度交流与对话。策展人林书传,也是本次对谈的主持人以艺术家康海涛的创作为引,提出从“小世界”与“大世界”两个维度展开讨论。所谓“小世界”,指向康海涛作为艺术家的本体语言及其个人风格;而“大世界”则强调应将其置于更广阔的社会环境与当代艺术背景中,进行跨语境、多视角的审视。林书传指出,康海涛二十多年来创作路径的演变并非断崖式突变,而是渐进式推进,这为中国当代绘画提供了一个独特而具有连续性的个人案例。

南京艺术学院美术馆副馆长林书传

张营营表示,康海涛的艺术扎根于成都这一“小世界”,并从中生发出一个完整且贯通的“大世界”——其作品核心的精神性与宇宙观。他的绘画如同连接两者的门,将个人日常体验升华为普世的哲思。发言人回顾了与艺术家康海涛的上一次合作策展经历。“我们通过解构其图像生成过程,突出‘噪点’等语言特征及绘画与摄影的关系,呈现创作中的时间与空间维度,使观众感受到画面背后多维而立体的精神世界”。

在探讨当代性时,发言人认为,艺术家无需刻意定义当代性,但需清醒认知自身所处的创作生态与环境,并以身体与意识全然投入其中。真正的当代价值不在于概念本身,而在于艺术家能否在感知和实践中,使作品生成真正的视觉力量。康海涛以具身性的实践赋予作品真正的视觉力量,融合了个人、城市与一代人的情感,其核心在于‘身体性’,他并非以形式上的时髦来标榜当代,而是以具体的身体经验,尤其是长期的视觉劳作介入创作。随着年龄增长,绘画方式从早期照相写实的细节还原,逐渐转向对画面结构的直觉性把握。

策展人,写作者张营营

鲁明军认为,其创作虽未直接描绘城市景观,却在精神气质上与成都的市井生活深度共鸣。他的绘画超越东西方艺术史单一框架的独特语言,用水墨这一东方媒介,将源自西方光学产物的摄影作为“外光”引入画面,又通过反复冲擦、朦胧化的技法,在创作过程中将其转化为一种精神性的“内光”。 此外,他的实践还具有强烈的物质性:他通过水墨进行媒介实验,在反复涂抹和塑造中探索材料的物性,使其作品如同丰富信息的母体,在整个生态中找寻到自己的位置——既有如傅抱石泼墨般的传统笔意,又能看到非传统的现代色彩。

鲁明军对“当代性”这一概念进行了深入剖析。他指出,“当代”并非一个具有本质定义的术语,而是自2007-2008年左右开始被广泛使用,以应对此前“后现代”、“战后艺术”等概念无法描述的复杂现实。其价值恰恰在于它的开放性与张力——既无所不包,又具有排他性,至今无可替代。他强调,艺术家无需过度追问“何为当代”或“何为绘画”,而应专注于实践本身。以康海涛的创作为例,他绘画中的“模糊性”可追溯至19世纪浪漫主义乃至神秘主义的艺术线索,并与科学技术、摄影等发展形成对话。这种模糊处理并非简单的风格标签,而是通过去人化、局部暧昧和画面张力,形成一种与当代性契合的文艺表达。画面中虽无人的痕迹,却通过物象的局部塑造与绘画语言的紧张关系,呈现出70后一代独特的感性特质——一种暧昧、深沉且充满内在张力的美学追求。

复旦大学艺术哲学系教授,策展人鲁明军

艺术家康海涛分享了他对夜间光线与绘画方法的深刻体悟。他回忆,一次穿过漆黑树林后忽见斑斓夜光的经历,彻底改变了对夜晚的认知——光不再仅是深沉压抑的,更可以是五彩而开阔的。这成为他创作中运用丰富色彩表现夜境的重要转折。在技法层面,康海涛受到国画中反复叠加的启发,发展出既厚重又透明的层次语言。他早期将铅笔线稿作为画面的“骨架”,如今则更注重将其视为一种构成元素,使物象在近距离观看时逐渐消解,突出绘画本身的抽象张力。

关于作品何时“完成”这一核心问题,康海涛坦言并无固定标准。他常常对旧作进行反复绘制,认为若仅追求画面表面的完整,反而会失去力量与张力。对他而言,创作的停止并非基于技术完美,而是取决于直觉性地捕捉到画面中某种突然显现的“力量感”或“张力”——即使画面看似未完成。他将其视为一个持续发展的过程,对未来可能性始终充满期待,并依靠当下直觉而非预设标准作出判断。

艺术家康海涛

方志凌表示,他的创作虽以风景为题材,却远非简单的自然描绘,而是深刻承载了70后一代独特的社会感受与情感记忆。植根于早期个人经验,如校园夜游、独立闲逛等“野生”的成长经历,并将这种私人记忆转化为一代人面对社会快速转型时的复杂感慨。与上一代被政治裹挟或更年轻一代在呵护中成长不同,70后以一种既不简单批判也不颂扬的成熟态度,将迷茫、探索及表达的欲望凝练于绘画之中。画面技术未必时髦,却以其深沉、含蓄且难以言明的沟通性,形成了一种“娓娓道来却说不清晰”的独特姿态。这种源自真实生命体验的表达,不仅承载个人记忆,更折射出一代人的共同生命经验,在图像泛滥的当下尤显珍贵。

方志凌谈到“当代性”时,他认为艺术家普遍面临“当不当代”和“中不中国”的双重拷问,而每一代艺术家的回答皆因时代背景与心理体验的不同而迥异。他以70后艺术家为例,指出他们与50、60后存在根本差异:后者往往追求西方认可的当代艺术形式,如影像、装置,而70后更关注自身在当代社会中的真实心理体验,选择绘画等被视为“不当代”的形式。他表示,70后的艺术仍在发展中,其最终能否形成被时代认可的独特语言,尚需时间检验。但核心在于,艺术家必须内心确信自己的价值,形成内生的创作逻辑,而非迎合外部标准。

湖北省美术院美术馆馆长,艺术批评家方志凌

鲍栋认为,康海涛作品中的“光”源于其家乡重庆独特的自然与人文环境。重庆复杂的空间结构、湿润易旧的城市质感及深厚的民国文化底蕴,为其提供了丰富的光影层次和抽象构图来源。艺术家通过摄影捕捉夜光,并在绘画中将其转化为具有精神性的意象,这一过程实则是“绘黑”——通过反复叠加深色,使光从阴影中显现。其创作虽借用风景元素,却超越了传统东西方风景画的范畴,转向一种更具投影性和平面感的视觉探索,体现出从个人经验到抽象语言的深刻转换。

鲍栋表示“当代艺术”是一个极具中国语境特色的概念,用以区别传统绘画及体制内创作。在全球范围内,伴随历史主义消退与人工智能等科技发展,对“当代”的传统理解正逐渐失效,这一术语虽仍具现实意义却已较少被使用。他强调,真正的当代性并非抽象标签,而在于艺术家能否自觉审视自身文化基因,重新咀嚼、消化并再生产那些被视为理所当然的传统,进而实现具有感知真实性的创新,这一过程才是“当代”在当下的核心价值。

北京当代艺术博览会艺术总监,艺术评论家,策展人鲍栋

展览将持续至2025年9月27日,欢迎各界观众前来参观。一起在艺术家缓慢而坚定的笔触中,进入独属他的“夜的经验”。

AMNUA

线上对谈预告