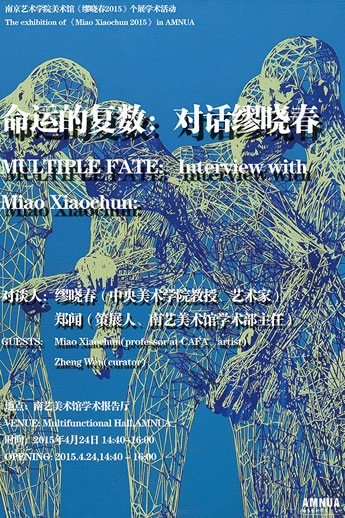

命运的复数:对话缪晓春

2015-05-21

南京艺术学院美术馆《缪晓春2015》个展学术活动

对谈人:缪晓春(中央美术学院教授、艺术家)

郑闻 (策展人、南艺美术馆学术部主任)

地点:南艺美术馆学术报告厅

时间:2015年4月24日 14:40——16:00

MULTIPLE FATE: Interview with Miao Xiaochun:

The exhibition of 《Miao Xiaochun 2015》 in AMNUA

GUESTS: Miao Xiaocun(professor at CAFA、artist)

Zheng Wen(curator、Director of the Academic Department,AMNUA)

VENUE: Multifunctional Hall,AMNUA

OPENING: 2015.4.24,14:40 - 16:00

开场白:

这次的展览是我们馆做的第一个新媒体艺术家的个展,刚才大家看的两部是比较重要的片子。这个讲座叫命运的复数,其实我是这样想的,因为在作品里面大家能看到好像是人类历史,或者美术史的复数,其实是多重的一个概念;另一方面和大家生活和现实扯进来的话,每个人的命运也是这样。缪晓春的本科是南京大学德语专业毕业,硕士读了中央美院,再后来到了德国,但是他和南艺有一点缘分,可能考了南艺没考上。我觉得很有意思,有几个同学可能加了我的微信,那天我在微信里说了一下,不知当时如果他考上了南艺,今天会怎样。所以这就是命运很奇妙的地方。

我们有没有同学对新媒体艺术有一定了解的?上次南艺美术馆做的《德国之域》的时候,大家能看到在新媒体艺术里面我们称为教父级的白南准,是用电视机屏幕做的作品。用电脑做艺术可能时间又往后推了一点,像白南准可能是电子时代里面比较靠前的。像缪晓春更多的是完全用电脑技术来做,他本来也算是一个学习绘画的人,所以他对美术史也很了解。比如刚刚看到《坐天观井》里面,其实有一个脚本,脚本把片子大概分成十六段还是二十段,每一个其实都和美术史相关,能看到好多跟美术史里面熟悉的场景,里面有很强的博斯色彩,博斯也是我个人比较喜欢的艺术家,是北欧的,画三联画,地狱、天堂、人间,以全景式的绘画画了很多奇妙的人物。还有布鲁盖尔,也是一位非常好的艺术家,两个人都都有异曲同工之妙,喜欢画这种大场景。缪晓春早期是在卡塞尔艺术学院学习综合艺术,里面可能也没有细分,他有几个师兄弟比如说周春芽,都是同属于一个老师下的。最早的时候他做了一些摄影,里面有自己的倾向,拍了一些中国日常生活场景。在这里面可能大概可以看到一些苗头,对大场景的喜好。

郑闻:今天我们看了两部片《坐天观井》和《重头再来》,刚才给大家介绍了一下缪老师作品的一些情况,包括整个中国新媒体艺术的现状,简单地聊了一下。然后回到我们这个对谈主题,我在前言里面也有用到命运的复数,就是一个多重的命运,刚才我讲了我们好像在缪老师作品里面看到多重的时空,和美术史有关系,和现实生活可能有关系,多重的命运的一种体现。另一方面我简单介绍了一下缪老师的求学经历,这就是又回到了个人的命运,我觉得这是一个很有意思的话题,今天我们可以从个人的命运开始谈起。缪老师在南京大学的德语专业,他在考南大之前考过我们学校,好像没有录取,可以先从这个聊一聊。其实我跟缪老师已经聊过很多次了,但对于同学们来说还是第一次,所以请缪老师介绍一下当年在南京读书的场景,以及当时和南艺的一种纠结,当时想考南艺怎么又去了南大?

缪晓春:昨天晚上我在玄武湖旁走了一圈,其实我是七、八岁左右第一次到南京来,因为我母亲有一个同事是南京人,他妹妹是学国画的。在我七、八岁的时候,就是七几年的时候是没什么娱乐,所以我母亲为了让我觉得生活不是那么单调枯燥,就说你学画画吧。他同事的妹妹正好是学国画的,就带我来南京见见她,看看能学些什么东西。我记得很清楚是他们给了我两本画册,一本是怎么样画素描,一本是怎么样画素描,类似是这样的东西。这个就是我童年最大的幸福,因为你突然学艺术,就带着那种眼光看世界,就觉得非常美好,所以从那个时候开始,我觉得我要当艺术家。南京是我第一次出来走得最远的地方,我知道这里有一个艺术学院,所以觉得要考这个地方。我还非常清楚的就是在玄武湖游了游,那个时候湖水好清澈,昨天去看觉得有点大失所望,跟我四十年前的印象不一样。那么从那时候开始学画,我记得我小时候画素描非常好,我第一个展览在小学三年级,学校把橱窗都开出来给我做展览,我的素描还是做范本给同学临摹的,那就是说小时候画的还是不错的。等慢慢到了八十年代,中国开始改革开放,引进了很多西方的当代艺术,所以我画得越来越像毕加索、马蒂斯、塞尚这类的画,但用这类画是肯定考不上美术学院的。而且那时候我还特别扭,死活不去参加补习班,我觉得那个东西好无聊,也不去找美术教师教我怎么画画,因为你考美术学院肯定有一个套路,不按照这个套路出牌肯定就考不上。到现在我在美术学院,我现在等于是说去考别人的,我每次觉得特别内疚,很多画其实并不差,但是一张画在你面前过个三五秒钟,然后就过去了,你必须在三五秒钟之间决定这个考生是上还是不上,我觉得是非常残酷的。所以从今年考试,我就跟系里说,能不参加我就不去,因为我觉得做这个判断过程非常痛苦。没有考上南艺,我是转了很大一个圈子才进了美术学院的,先去南大学德语,然后去中央美术学院学美术史,然后到德国学习造型艺术,真的是一大圈,差不多二十年吧,如果算上我第一次来到南京,那差不多是四十年。所以这也是非常感慨。

郑闻:然后大家刚才看了片子,我们会大概聊个三四十分钟,或者大家有任何问题可以随时插进来。然后我是这样想,可能从同学们的角度有几个问题可能会感兴趣,就是缪老师做的动画,他们可能会是觉得你是什么时候有念头去做动画?因为在德国读书的时候主要的创作手段可能是摄影,然后一开始又是那么喜欢绘画的一个人,在卡塞尔毕业的时候毕业作品是以摄影来做,然后从什么开始回到新媒体的路上。新媒体艺术目前在中国而言,它可能才刚刚开始。

缪晓春:其实为这个讲座我还准备了一个PPT,这个PPT大概就是刚刚郑闻讲的一个经历和过程,大概看一些作品的脉络。因为我为了学艺术先是到中央美院学习美术史,中央美院毕业以后,我觉得还是要多看看,所以96年的时候我就想去德国。因为当时没有考上南艺我就在南大学的德语,第一是去德国是不用付学费,到现在也是;第二就是语言上比较方便,所以我就去了。一开始还没有完全做新媒体这一块,过了两年,因为一直出去看展览,我在的那个城市卡塞尔,你们都知道有一个文献展,这个城市是在德国中部,每次周末都会和同学去,周末票是25马克,我觉得那段时间还是比较享受。周末票两天可以随便去任何一个城市,但是只能坐慢车,从卡塞尔到慕尼黑要五个小时,中途不断地转车,因为便宜。那段时间就经常出去看展览,看了以后我就突然发现像摄影、录像这类媒介可能会给我提供一些新的可能性,所以就从那个时候开始做影像作品。我的毕业创作也是文化碰撞的系列作品,这个作品当时我做了一个雕像一样的东西,用我自己的模型,在德国各个地方拍照片。然后回到美术学院,正好有一个摄影工作室在成立,当时我就去那个地方工作了。至于刚才说的三维电脑动画,我是在04年才开始做的,真正学电脑是在中国学的,不是在德国。德国这种新媒体也没有比中国快多少,因为像现在我们用的电脑、手机等设备其实都是差不多同步的,所以我觉得我们既然处于这个时代,有可能需要对新的东西来探索它各种各样的可能性。

这个就是看到我在德国做的毕业创作,一开始是黑白照片,我记得这些照片是我一个人占用了暗房放的。然后很多德国同学都很忙,当时出去拍这些东西,是一大堆东西,有一个雕像,还有三脚架、相机等等一大堆。我们现在国内好像是超过三十岁就不能入学了,因为德国是任何年龄都可以学的。我们有一个德国同学开着车带着东西帮我们拍照片。后来我把这个雕像带回来了,在中国也继续拍一些东西。因为在德国的话是探讨东西方文化的差异,到了中国的话主要是快速城市化产生的问题,这是我关注的。

摄影一做也差不多就是做了十年,因为我毕竟是在美术学院的模式教摄影的,真正的专业是在美术学院的摄影工作室,不是动画。你们如果有问题可以随时交流。后来慢慢开始做彩色摄影,这里面的照片应该说所有的场景都是真实的,除了硬放进去的这个人之外。

这个系列的照片大概做了四五年,那个时候是最疯狂拍照片的时候,我记得我每次出去都是一大堆东西,那时也没有骑车。因为在展厅有比较详细的展示,所以PPT就大概放一下就可以了。

郑闻:我在前言里面写过,特别是这个系列的作品,因为当时以我个人的猜测这个作品更多的是用一个人在另外一个文化里面,表示他在留学或者说他接触到西方的东西,我觉得会让他有一个很大的考虑。这样的倾向代表了中国传统文化,一个士大夫、文人或者知识分子,我们也可以理解成像一个中国文化的知识分子面对西方文化,或者面对现代性的时候,他要做出一个怎样的回应?这个系列的作品给我感觉是在环境里面,他是有一点格格不入的,他和这个世界好像没有关系,身上有孤零零的,从另一种文化里面走出来的感觉。

缪晓春:你们现在再去欧洲,可能感觉跟中国不会有太大反差,也许在某些方面中国的便利性已经超过欧洲了。但是在九十年代中期,我去欧洲的时候的感觉就相当于从飞机上跳降落伞空降下去,巨大的文化差异,而且中国非常吵杂,德国安静得几乎可以听到自己心跳声。所以四年以后我做毕业创作的时候,就很自然地有了文化碰撞的主题出来。好,这是在德国做的事情,后来带着雕像回到中国以后,我又发现说现在和古代的差异有更大的反差。假设两千年以前的文人士大夫到我们现在这个社会,他可能对文化的反差可能更大,所以我就把这个延续下去了。

郑闻:缪老师这组系列好像是以北京为题材的。因为我是属于比较年轻一点的从事当代艺术策展人,所以在我的感觉当中,这个系列倒没有什么比如说我们现在对当代艺术的认识,它更多地是自然主义的,是一种非常日常化的拍摄方式,当然也可能跟你在德国留学有关,比如德国的“客观派”对你的摄影风格会有一些影响?

缪晓春:当时我在德国感兴趣的是杜塞尔多夫学派那一批人,像贝歇和古斯基,他们做的照片巨大的,然后里面有非常丰富的细节。所以我做照片基本是把它当作壁画来做,就是你可以面对一张巨大的照片,可以放到四米、五米那么大,你可以自己在这些照片里面抓拍一些细节,这是我当时做这些照片最初的一个想法。因为摄影最有意思的是,它是面对现实的,面对一个非常变化多端的现实,可能这些照片另外就是强调丰富的细节。这是前面一些大画幅的照片,现在大家看到的是北京索引,等于是在一张地图上画了很多经纬线,每一个交界的地方都会去拍照。当时我我弄了一个摄影小组,每天按照北京这一个一个点去拍摄,完了以后,等这些照片用这个地图做出来以后,照片就在一点一点出现。

我自己对北京也有一个重新的认识,因为我活动的范围非常小:自己家、工作室,这里面很多地方特别土,北京根本不像我们想象的鸟巢、水立方或者是天安门。通过这个项目我重新认识北京,也重新认识摄影客观记录的特性。

接下来大家看到的是《北京手卷》系列,我把照片扫描以后印在宣纸上,做成一个像手卷的东西,大家知道中国有一张《清明上河图》,一张图就反映整个城市,有非常丰富的细节。我现在等于是用摄影的方式,在用电脑绘画,做出很多张这样的手卷,用一个比较大的数来反映这个城市。因为我觉得传统绘画可以用另外一种方式来延续,也不定非要用笔和纸,也可以用电脑这样的方式跟古代产生一种联系。

郑闻:南京最不缺的就是这种江南气质,这组照片里面大家能看到在手法上有水墨烟煴的感觉,当时采用这种手法是先拍再画,还是完全通过电脑?

缪晓春:这是用一个环形相机把那个图拍下来,然后扫描胶片,然后用photoshop来处理,是以这样的方式。

好,大家现在看到的系列是2004年用电脑三维软件来做的《虚拟最后的审判》,也是刚才看到动画的一个图像,因为当时也是想用这种壁画来重新演绎,用三维动画制作的人形来置换里面四百多个人,然后当时就是说做完这个虚拟场景以后,就可以从反面来看这种壁画,因为我们以前来看壁画从来都是从正面来看的,你们现在看到的示意图就是有的从背面来看,有的是从侧面看,有的是从底部来看,因为你用软件来做它不再是平面的,是三维的、立体的,等于是虚拟的摄像在场景里穿梭,而上面的是用虚拟的摄像机来拍摄,这样就形成一个连续的画面。

做完这个以后就一发不可收拾,接着就是2007年的系列,大家看到里面都是用我自己形象来做三维的模型,像返老还童图这些。

大家都可以提问,也可以写一个小纸条传上来,因为我觉得最有意思的是可以针对你的问题来回答,否则我刚才说的话,每个地方做讲座都已经说了无数遍,没有太大的意思。但是你有一个针对自己兴趣爱好问的问题,我可以回答更有针对性一些。

现在看到的是《坐天观井》的一个演绎,它是一个九联屏,等于是把一张画用屏风的方式展现,而同时也有动画。这个动画作品也是我花时间最多的一件作品,差不多一年半,做得昏天黑地,天天面对它,以至于后来我去西班牙的美术馆再去看它的时候都有点特别的陌生感,因为在我工作室这张画是放成原大,然后又去面对这张画的原作,就有一种很怪异的感觉。这些是动画的截图,这部动画投了很多钱,做到最后连金融危机都不知道,朋友说金融危机那么严重的事情发生,你还在投那么多钱做动画这种不赚钱的东西。

学生提问:新媒体艺术与传统绘画艺术有本质的区别,它是会动的,动态的画面比静态的传递的信息更多,但是它仍然是晦涩难懂的,我个人觉得艺术家应该明确地表达出自身的观点,用通俗易懂的方式。是的,一个艺术作品会让一个观赏者有思考空间,有不同的答案,但是作为观赏者的思考并不能代替艺术家所表达的观点,所以艺术家的创作就不能达到它本来的目的,我现在有点怀疑艺术的价值是什么?

缪晓春:你提这个问题其实已经抛出了观点,但是没关系,现在等于是我在说我的观点。我觉得艺术品是以一个开放的平台,无论是面对一张画还是动画作品,你可以这样理解,也可以那样理解,因为每个人的理解都不一样,这是第一个。第二个我非常欣慰的就是,因为以前我一直觉得自己的动画是很晦涩的,本人的性格也是不愿意把事情说得特别清楚,总是愿意非常模糊地去说,但是就是这么晦涩的表达,我居然发现在世界各地很多人不但理解它,而且从心里喜欢它,这是我花那么多时间去做这件事情觉得很欣慰,因为他是跟你一种心灵的沟通。我觉得做艺术作品和欣赏艺术作品都非常开放的,不一定非要按照既定的方式理解,其实我非常尊重观众的理解。

郑闻:我是觉得这位同学有他的思考非常对,总体而言他所提的问题就是讲了一个信息从发出到最后接收的转化方式,或者是信息量是否对等,可能和这有关。然后其实和我在这次展览写的前言有关,这次缪老师的展览我写得不算太多,因为有很多专家,非常厉害的、名气比我大的策展人和前辈都给缪老师写过很多很重要的文章。我比较感动的是,看到国外一位女士写得非常细,基本上完全是一个细读的方式,对一部片子里面每个章节、分秒都在做阐释。我这次的文章是相对简练一些的,但是简练里面提到一点,从刚才的摄影作品到新媒体的转换,其实非常重要,这种转换让缪老师的作品更加多了一种普遍性,因为大家知道讨论某些具体的问题的时候,一方面它很具体;但另一方面比较狭隘,比如说我们在探讨北京的城市现象的时候,很有可能你无法打动一个在温哥华的人,或者在南非的人,它对你的环境和领域没有一个很切身的体会。所以我倒是觉得这部分作品,从新媒体的创作开始缪老师的作品是更加纯粹,所以我是希望这点能够给同学们的创作带来一些启发,我们怎么把创作和表达放到更本质的层面。我在文章当中也含沙射影地谈一些理念,比如说精神分析学派的荣格的一些学说,里面谈到人类的集体无意识,他认为每个人或种族有它的无意识,但在这个好像越来越深的下面,有一个更大的共同意识隐藏在我们脑子里面。我也谈到了其他的一些哲学观点,所以我就认为缪老师的作品目前更多是以美术史来说事,但是我觉得可能在美术史的背后还有更深的结构,让大家都感觉到的。

缪晓春:再说刚才对于艺术的理解,其实我们在每个时期对各种各样艺术品的理解是不一样的。比如说我刚才动画里面选用贝多芬的庄严弥撒的一段,说实话,那个系列我很早就买了,放在家里五、六年了,我一直没去听,或者是我去听的时候没有喜欢上。后来仍在汽车里面,偶然就播放了,那个时候我年龄好像到了四十,突然就喜欢了,以前都是喜欢听摇滚。而且我觉得非常有意思的是,贝多芬在这个音乐的前面写了这么一句话“我希望通过作品从心灵到另外一个心灵。”,其实我觉得艺术作品最重要的是人心的相互沟通和共鸣,但是这种共鸣它不是随时随地就发生的,可能需要一定语境、心态、或者一定的经历才会有。所以我觉得好多作品你觉得不喜欢,可以不喜欢,但是可以放在那,到了一定的时间可能你就会喜欢了。

郑闻:今天这个课非常好,因为成员有各个学院的,我希望音乐学院的同学可以发言,因为你们可能对视觉艺术没有受过那么多训练,看到很多东西可能没有太多共鸣。我也希望听到你们的一些观点,比如说你们从音乐的角度出发,来看这个影像作品和音乐的联系。有同学说艺术家应该是提问者不是回答者,有同学说那谁来回答艺术家的问题?策展人可以,我们也可以推翻艺术家的观点,也可能捍卫艺术家的观点,策展人在当下可能有这么一种职能。当然可能现在的策展人更多是表扬家,前段时间在网上也在吵来吵去。

缪晓春:有一个问题是挺有意思的,因为刚才说艺术家是提问题的,我一直觉得艺术更重要的不是说完全解决现实世界的问题,法律问题、环境问题等等,不是在这个层面上解决,更多地是在人的情感上、心灵上起到作用,或者是美感上面的。其实具体的问题,比如环境问题,应该由专家来解决,艺术家哪懂这些,但是他可以有一种感受,通过他的感受用另外一种方式提出问题。因为我觉得人类很重要的是科技和艺术,科技有科技的作用,艺术有艺术的作用,我们不需要通过艺术解决所有问题,比如说像贝多芬的《第九交响曲》,难道说它就解决了人类的所有问题吗?它解决不了,但起码可以从心灵上来达到共鸣,我觉得这是艺术所起到的作用。

郑闻:我在读书的时候,我自认为自己是一个非常前卫的人,那时头发很长,是摇滚乐队的主唱。那个时候有一次嗓子基本唱坏了,当然现在还好,去唱歌KTV还是可以的,当时唱的是盘古那个乐队,现在已经被逐出了,因为它有点过分,涉及到政治,有一首歌叫《向前走,向后看》特别好玩。我想讲的是,在我的观念发展过程中,我曾经认为观念艺术从西方来的,从杜尚以来的观念艺术是反对视网膜的,反对审美的,我曾经认为它是高高在上的,是进步的倾向,是未来发展的趋势。但是随着我慢慢有了更多的学习,我发现艺术既不完全是视觉的,也不完全是观念的,所以我们一旦用一个概念去套它的时候,可能就会变成社会学的注解,但其实你都够不上社会学。我们看过太多艺术家的作品,包括看我们馆里做的岳敏君的一些作品,它们在特定的阶段是有效的,但如果我们非要让它承载过多的社会学或者说哲学的理论,把它实用化、工具化的时候,可能就很麻烦。而且艺术本身的价值本身就在超越,所以缪老师很多的作品里面出现很多原形,这个原形的人把他放在具体的每个场景里面,可能他今天坐在这里是一个丈夫、一个爸爸,或者明天他是一个领导,我们可以给他很多属性,但是怎么样才可以做到任何一种属性都不可以替代某种东西?所以我觉得可能是在作品里面无法归纳的,但是我们看了会在情感层面有共鸣。

缪晓春:我再来介绍一下现在看到的作品,软件除了可以做影像的东西,还可以做绘画和雕塑的,也是很有意思的一种可能性。下面看到的一张画就是借用软件把所有形象做出来,做电脑的变形,然后再用辅助工具转移到,这一系列作品都是这么画出来的。

郑闻:本来缪老师有更大的作品,但是因为馆里展现出了点问题,但是我觉得这次展览很不错的,有十米高的画。这幅画也让我看到一些东西,因为有很多评论家写了,对我触动最大的是作为媒介社会里面的人,他到底怎么去认识媒介?因为缪老师的作品是完全通过计算机去操作的,在这个过程中他的身体和这个东西是没有关系的,我觉得人的身体和感官如何和媒介产生互动?我在今年年初写的那篇《致八五新潮三十年》的结尾也谈到对中国当代艺术很失望的一点,中国当代艺术对世界的认识非常浅,这是非常可怕的事情,它在强调对社会学的贡献的时候,其实在认识论却非常有限。所以能看到图像的泛滥,或者放在更年轻的一代,就是你可以看到各种各样的小清新。我就谈到一部片子叫《黑镜》,你们一定要看,我认为它所探讨的全球下人类的境遇,这是以前没有遇到过的,探讨人和媒介的关系,包括在这种媒介的纠结下,人和人的关系或者和自己的关系。《黑镜》只有两季,只有几集而已,我说的是中国当代艺术很少能够达到这样一个电视剧的深度认识。所以在缪老师作品里面,能开始看到他针对媒介本身展开反思,如果说影像作品以新媒体方式表达观点,对美术史的认识的话,我觉得在他的算法绘画的大型绘画里面,是有这样的贡献去探讨媒介和人之间的关系,我觉得这个非常重要,也希望我们同学可以多一点在这个课题上的思考。

缪晓春:当时做这个画是这样想的,其实人在远古时代有绘画,但那时候工具很简单,在石壁上画或者用手画。后来有了毛笔,绘画就精细得多,当然也可以画得非常粗放。到了我们这个时代有了技术和软件,绘画一定会产生另外一种风貌,就像有了照相机以后绘画完全不一样。所以对我来说计算机这种东西可能会算出一些以前我想象不到的形象,因为它可以把人思考成全部都是结构线,而且是立体的,有空间的感觉。而且我觉得现在绘画比较难的一点,是它经过那么多年的发展,已经有那么多种风格存在,所以每一点新的突破都是很难的,所以我可能想也许从技术这一块,可能会有自己的一点点贡献。总是用一种新的方式来做。

学生提问:缪老师,新媒体艺术里面出现的怎么都是男性的形象?

缪晓春:其实很简单。这些作品总是要用一些形象,比如说我们在座那么多人,我用你的形象肯定会涉及肖像权,现在最简单就用我自己的形象就不会形成这些问题。另外好多现在的艺术都面临这个困难,西方以前画圣经故事,文革的时候大家画得比较多就是毛泽东的形象,到了我们这个可能什么都不需要画了,不需要革命题材、宗教题材,画面要有一个形象会想到自己,而且自己的形象也不过是人的符号,因为我是男的,所以里面出现很多都是男的形象,有时候实在没有办法的时候,里面也会出现女性的形象。

郑闻:有同学看得比较细,看到第二部片子里面有女性的形象。我可以证明缪老师不是歧视女性的,在我和他交往过程中他是一个非常绅士的人。对于刚才这个问题可能和另外一个艺术家有异曲同工之妙,你们可以去问毛焰,他为什么老去画那个托马斯,我也没法回答。

学生提问:新媒体艺术的技术性很强,好的技术才能更到位地表达思想和内容,缪老师觉得现在自己掌握的技术能很好地表达对社会、城市的认知吗?您是怎么看待技术性这个问题的?

缪晓春:在这里我非常坦白地告诉大家,你们在座所有人都可以做我的老师,在技术这一块上。我这句话不是瞎说的,因为十五年前吧,我开关电脑都要问同事怎么弄,到现在其实很多东西我都不懂的,软件我才学了两个月,所以你们千万不要怕技术,这一点绝对是挡不住你的,只要想做这件事情,技术绝对不是困难。因为你可以找到一个团队,找到一个可以帮你的人。我在德国上学的时候,导师是分两种的,一种是来专门管你的艺术观念是怎么解决的;第二种就是技术问题的,任何的技术问题都可以找他解决。所以后来我做作品从来不在技术层面上考虑。

学生提问:是什么让您一直从事新媒体艺术的?

缪晓春:刚才我说每个时代有它的一个新的一种工具或技术出现,它的出现会对艺术有巨大的影响。比如说看文艺复兴的解剖学,人们的人体的结构了解得更清楚,所以那个时候的艺术家,像米开朗琪罗和达芬奇都做过人体解剖,他们才那么有把握地做巨大的人体作品。而且那个时候有透视法的出现,有了透视法就可以把画面画得可以走进去一样。虽然透视法、明暗法在现在的我们看来,好像是没什么的技术,但毕竟在欧洲文艺复兴几百年,通过这些技术绘画有了一个高度的发展,或者到上个世纪初可能抛弃了这些,有了抽象绘画,但是你总是可以看到技术的发展对艺术的巨大影响。现在新的媒体也一样的,它带来的可能性我们一定要去关注它,比如说我下一个项目可能是三维数字雕塑,因为这些三维软件是可以发掘的。其实这十几年并不长,油画有几百年那么多人在探索,所以才能达到这样高的水准,新媒体艺术也一样,需要更多的积累,很多人去做这件事情。

学生提问:那您会不会觉得新媒体艺术对传统艺术的冲突有点大?

缪晓春:我觉得不会的,真的不会。因为你指的传统艺术肯定是传统的油画这一类的,你觉得它消亡了,其实它没有。我也可以去画油画,它仍然有一种独特的魅力,你可以非常安静地面对它。我们千万别把自己陷进“我是传统艺术家”或“我是新媒体艺术家”的限定,我在国外的时候喜欢去任何美术馆看一看,我会去看关于古埃及雕塑的美术馆,我觉得很有意思,完全是将来我要做三维雕塑的感觉。千万别把自己限定。

学生提问:那未来会不会把新媒体艺术商业化?

缪晓春:商业化是我不太擅长做的事情,反正靠这个东西还能有一点钱,你死不了,为什么还要把它商业化?商业化有很多人在做,比如电影有很多商业的操作,那样也很累的,投入这么多钱也要有票房回报的,我现在投钱,它回不回报也无所谓,那样多轻松,只要能够运作起来,这个日子就过得很舒服了。要是真的商业化,很难受的,也赚不了那么多钱。

学生提问:我一开始看您作品的时候可能没有什么头绪,能不能在您作品里面加一点类似于文字类的介绍?

郑闻:我们美术馆官方微信有发文字的介绍,缪老师在一本画册里面也做了文字的介绍,但是好像是在全德语和英语那本里面。还有一些接下来公众号会发,那样的话,大家下周带着那个资料再来看,可能会理解更充分一些。刚才商业化的问题也提得很好,我的体会是前几天有个杂志在约稿,我也正在写那个东西,商业化有一个很大的矛盾,但是其实也是很简单的道理,我所认为你所谓要获得商业上的回报,其实无非也是比别人走得早一步,所谓学术和商业的关系,有时候我觉得学术和科研它无非是早一步的商业而已,但是这个不是我们的问题。这里也有文化产业和艺术管理专业的,除了对课程上商业的研究以外,更多地对以后要从事的行业要做一个深入的研究,因为我和包括国外大学的管理系的人交流的时候,发现他们都有自己的特定专长,比如说他对某一种艺术门类或者说电影,电影里面也有细分,他只有把东西理解透,能够知道行业未来的趋势的时候,其实就比别人早一步,东西就跟着你走的。但是中国我们现在比较大的问题,就是都是一窝蜂,方力均火了,“新京津画派”火了在我们江苏这边卖的很好,但是你最后都会发现一个一个不说被玩死,但是有这个可能,而且有一批真的已经被玩死了,我们江苏也出好多那种国画家,大家都心知肚明价格是怎么标上去的。

学生提问:我想问一下您这个新媒体艺术创作的思路是怎么样的?跟传统艺术创作思路有没有太大的区别?

缪晓春:我就描述一下我自己做作品的过程吧。经常有一些胡思乱想的东西,突然把拉斐尔《雅典学院》想象成长了很多藤蔓的东西,这些人物都被植物撑破了,然后最后都坍塌下来,有这个想法以后我先把它画在速写本上。最多这种奇奇怪怪想法的时候是早晨醒来和晚上睡觉前,因为这段时间是最放松的。画了之后可能扔在那,过一段时间可能翻一翻,就会发现这个意象出现了很多次,2010年画了一下,2012和2014年又出现这种想法,那我想这个肯定是有意思的,反复不断地从你脑子里面出来。其实也很简单,我告诉助手我们要把《雅典学院》变成长满植物的石头,最后把它们坍塌下来,我就是用一句话和速写告诉他做这件事情。刚才那个场景他就真的做了两个月,因为要把所有雕像切碎,然后用动态命令让它去坍塌,这一段就出来。然后东西一段段出来我就想前后的关系是怎样的,怎么样把它们编到一起去。其实很简单,跟架上绘画原则上是一样,就是你有一种想法然后把它实现,只不过架上绘画是静态的,现在这个是动态的,可能里面容纳更多画面,就是这样。所以我从来看得非常少动态的影片,甚至可以说我看过的电影可能不超过一百部,就这么来做这种东西,因为我的感觉做这种东西其实就在做绘画,而不是做一个录像,只不过里面有一些动态的东西而已,所以我平时看得画更多。

学生提问:我想问您一下更具体的问题,比如说有了一个构思,有了一个草图,怎么去把它转化成一个有丰富细节的作品?还有就是有的细节会重复出现,有的会不一样地出现,有一个细节很有意思,人骑在马上,他调向了滑翔机,然后那个马在往前冲的时候破碎,这个破碎的动作出现了很多次。我在想是不是有一种对破碎了的物体的批判,还有对自己的一个反思,包括对现在热点的比如说全球气候变暖,冰层全部融化的现象,我看到那个企鹅跳上冰层,然后冰层全部破碎掉然后融化。不管您是本意还是潜意识的也好,是不是有这样的一些想法?

缪晓春:好,那我们就说冰层破碎。其实那两个看上去是有点像双子塔的平面,在水面上的双子塔,然后两个小企鹅跳上去,冰层就全破掉了。这里面可能是很多奇怪的想法在起作用,因为当时九一一事件对我影响巨大,现在就是用这种方式来演绎那一刻,这里面肯定是有潜意识的关联在的,这是第一个。第二个就是有段时间我确实对破碎的东西做得特别多,有一个助手几乎可以说是破碎专家,既然你有这个特长,我可以给你想一系列破碎的东西,比如说冰层的破碎。因为和助手的合作,我不太愿意一定要让他做什么东西,我总是问你擅长做什么东西,然后他告诉我最近在研究破碎的软件,怎么样把破碎弄得有意思,那我就集中给你设计很多破碎的东西。他也高兴,我也高兴,两人合作得很愉快。所以那些破碎,比如说你这个软件的运用如果不太熟的时候,会非常烦的,要一块一块地切然后用命令让它破碎。但是正好这样的东西他喜欢做,我们的合作就非常愉快。

学生提问:然后那个破碎以后不是说就成了碎片不管了,它会慢慢地缩减成一个小的部分,然后又重复出现。

缪晓春:那个说实话,我也是用了一些不太常规的东西,一般外面做动画不太愿意做这些动作,我是很喜欢的,因为别人不用的。你们做三维肯定不会用这种变形,但是我觉得这种变形多漂亮,一定要用这种非常规,甚至有一段时间把这些非常规都试了一遍,我就说都要用,常规是做不过别人的,但非常规恰恰是我们的优势。

学生提问:传统和古典绘画一直都很经典,从您作品里面看到您从传统绘画里面汲取了很多经验,我觉得古典的两三百年以后也不会过时,但新媒体艺术感觉是来得快,去得也快。就像问一下这种艺术怎么样给后人留一些启示?

缪晓春:这件作品在一百年后别人还有没有共鸣,如果有的话别人肯定会继续保存下去;另外一个我们要知道技术革新是越来越快,我们现在的频率可能十年是一个革新的周期,也许将来会更快,所以艺术作品的长久跟这个可能和这个不会有太大的关系;还有就是像石器时代艺术作品的保留总是最长的,你比如说英国有巨石阵,那个东西保留几百万年一点问题都没有,但是架上绘画你把它放在外面风吹雨打,可能很快消亡掉了。但这不是保存作品的最关键要素,关键是人喜不喜欢,如果喜欢的话总是会想各种各样的办法来保存的,我觉得是这样的,你比如说像英国的那个艺术家,用自己的人血做雕像,这个雕像要求必须要在冷冻室里保存,有一次不小心把电断掉了,结果作品就不存在了。他用这样的方式做雕像,以前从来没有过,以前的总是石头、木头等等,从来没有用人血,作品的保存就产生问题,但我觉得不是最大的问题。因为将来到很多种艺术方式都会有问题,除了石器时代的比较少。

郑闻:我正好有一点想法,那个我推荐大家去看一部纪录片叫《Side by Side》,是基努·李维斯作为一个主要访谈者,访谈了好莱坞的大概有几十位导演,主要探讨的是胶片电影和数码电影的关系,正反两面都有,有一些导演始终用胶片在拍,有的会使用很多新的技术,甚至用3D的,最后让我感觉比较好的就是大卫·林奇的一段话,就是拍《妖夜慌踪》的导演,他说全世界人都有纸和笔,这个就是媒介问题,你既可以用胶片拍,也可以用数码拍,每个人都有这样的纸和笔,但是又有多少人写出好的小说呢?这也是很有意思的话题,所以就是有一些有形的东西反而不是很重要的。

学生提问:看到片子里面有两个细节,一个是人头像剥土豆一样被削掉,还有一个人躺在那,像切黄瓜一样切成一块块的,我想这样的场景您是不是在做饭的时候想到的?然后结合进去。

缪晓春:她说的完全对,我在德国的时候做了四年饭,去之前根本不会吃饭,但去了以后总不可能天天吃食堂,所以就做饭,而且还拼命想象以前吃过的菜的味道,加盐加糖这些都在的德国学会的。然后要削土豆还有切黄瓜,这种东西有一天突然想到,因为三维软件是可以把人体变为黄瓜的材质,换一个就能变成土豆的。所以就想到以前我是吃植物和肉来维持生命,这个场景里面就是把自己变成植物被切掉,也许会给其他生物提供生命,最后有一个像鸟一样的动物把东西叼走了,其实就是一种隐喻,生命的传递和转换,而且正好可以借助软件的方式做这样的演绎,可能就是你说的从生活而来的,也是里面最有意思的一段。

学生提问:在看您片子的时候觉得融入性不是很强,每一段都有断裂的感觉,我想问的是您在创作构架的时候,是有意图地去设置还是说只是灵感来了就做?

缪晓春:我是这样做的,做出来是一段段的,但后期做的时间比较长,大概有两三个月,我喜欢不停地把一段段的情节来回排。因为说实话这些动画没有故事线索的,就有点像写一首诗一样,它有诗意的逻辑但没有叙述的逻辑,因为我不需要叙事,在这样的情况下它可以前后调整,但是调整会越来越有关系,比如说《坐天观井》是从天堂到地狱的整个过程,每一段还是有它应该的位置,而且配乐一共是16分钟,到了最后1分钟是没有音乐的,就是故意让它什么声音都没有,只有键盘的打击的声音,因为我觉得我们是天天在电脑前把它虚拟出来的,所以要有键盘的声音,是最重要的声音。所以说它没有关系,其实前后还是有联系的,只不过不是叙事的关系而已。

学生提问:您的作品里人主体,又是工具,人的意象对您来说有什么作用和意义?您刚才说用自己形象是为了方便,那创作过后,您在作品里面看到自己的形象有没有一些新的体悟?还有一个就是比较八卦的,您说年轻的时候是一个比较拗的人,是去了德国那种氛围让您现在变得这么儒雅吗?

缪晓春:其实我也不太拗,我的性格比较好说话的,我只有几件事情比较拗,作品应该怎么做,这个我会比较坚持一点,其实生活里面的事情,我随时可以调整。比如说今天说两天半开始,我就说好,如果他说两点四十开始我也会说好,在生活当中,我说最多的就是好,别人问我吃什么,吃米饭还是面条,都马上说好,所以应该性格不算太拗。这个形象创造出来以后,是虚拟的世界,这个世界就像上帝创造亚当和夏娃一样的,我也是创造一个虚拟的人,在里面编织很多故事,然后这个人就不断地发展,到最后完全变成变形的人,所以从2012年开始我们就想各种方法把人物变形,变形以后可能会形成另外一种人,你们看到后来的晶格状的人其实是同一模型,但是经过数字的变形,所以人物的本身有这样的发展:用手工做的模型到三维扫描,再到各种各样的晶格变形,所以这个人本身也在发展。其实艺术一样,到了表现主义人都变形了,那种变形就通过画家的手和情感而变化,我这种就是用软件的方式变形。

郑闻:今天大家的反应很好,以前好像也没有这样过,好像也是因为微信群而打开的,我在群里发了一句话是一个书评里面的摘录的一段话,因为君特·格拉斯逝世不久,这段话和我们今天的主题“命运的复数”有关。复数是什么呢?人、场景甚至是美术史以复数的形式出现,所以看到这句画就赶快把这个存下来,昨天已经想好把它作为结尾了。“最主要的原因总是因为文学作品所影射的思想,真理只能存在于复数形式中,也就是说不存在作为单数形式的唯一的真理,而只有多元的真理集合体。”