郑闻论艺术:注视这片坠海处的风景

(演讲者:郑闻 由罗曦依据其南京大学商学院主题演讲编辑)

“飞跃”,是本次演讲的主题。接到主办方给的这个题目后,第一反应是自己并没有资格来谈,因为我既不会飞也不会跃。从身体构造来说,只有鸟和刘翔有资格来谈“飞跃”,鸟会飞是天性,刘翔会跃可能部分出于天性,但更多依靠后天的训练。由于天性会飞,其实鸟并不需要去思考或谈论“飞跃”,正如鸟会飞并不取决于“鸟学”的存在。然而刘翔面对“飞人”的称号却需要谈论很多,他必须谈论家庭成长的神话、个人训练的神话、国家培养的神话,甚至连他现在的退役都需要一个神话。那一刻,我觉得他离真正的“飞跃”相去甚远。如果将刘翔看作我们时代的一个缩影,他是完美的——他伤痕累累的肉身是国家机器现代化升级的完美符号:更快、更高、更强、亚洲第一、国际第一,等等。这就是他生来被训练的目标,他的肉身不属于个体,他的飞跃也不属于他个人。有趣的是,绑架或者忽略所有个体思考与个体选择,一个国家的飞跃或一个时代的飞跃,还是不是真正的飞跃?

1916年至1972年,耗资255亿美元的阿波罗计划就完成实施。当载人宇宙飞船都已进入外太空,协和超音速客机都已投入民用,人类已经克服了生理构造的局限,借助科技实现了关于飞跃的梦想,而我所热衷谈论的飞跃却与此无关。我想谈论的是这个平庸时代最缺乏的一种“飞跃”——即有关个体精神和心灵的飞跃。在一部老电影《肖申克的救赎》中有这么一句台词,“这些高墙还真有点意思。一开始你恨他,然后你对他就习惯了。等相当的时间过去后,你还会依赖它。”这部电影中也能听见另一句话,“有些鸟儿注定是不会被关在笼子里的,因为它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。”今天我是代表艺术领域的一个个体与大家见面,如果说我们非要从实用的、功利的角度来谈艺术之于这个社会到底有什么用处,那我会说,艺术就是那只无法被关在笼中的鸟儿。它根植于独立的人格力量与创造力量之中,它以无邪的天性与不羁的想象,预言或实现着人类文明的飞跃。

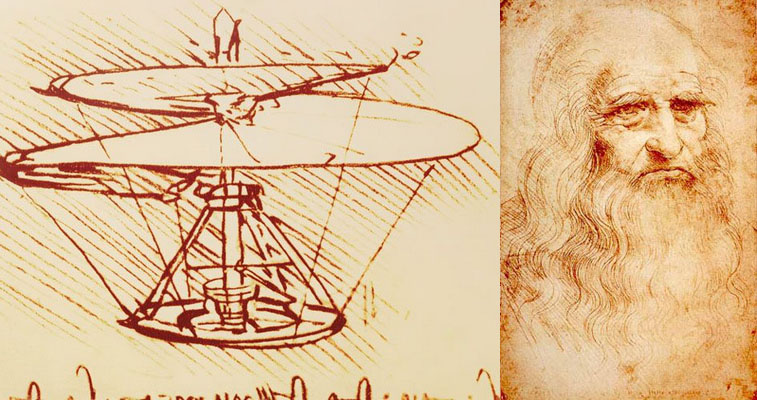

艺术常以科学的预言者的出现,它隐藏于艺术的“美”之中,揭示的却是宇宙的奥秘。早于史蒂芬?霍金,伏尔泰第一个预言宇宙始于大爆炸;歌德早就描绘了宇宙间充满行星和星云的图景,今天我们将它们称作星系;达芬奇在1486年关于鸟的飞行就写下:“身体对空气施加的巨大压力就像空气对身体施加的压力一样。”这一论断比牛顿第三定律早了整整200年;达芬奇还早于莱特兄弟400年就设计出了世界上第一款飞行器,同时他还是最早冒天下之大不韪进行人体解剖的解剖学家;1434年,扬?凡?艾克在他的杰作《阿尔诺芬尼的婚礼上》描绘的墙上凸镜中非欧几何的意义,直到19世纪才由数学大师黎曼、高斯等人建立起来。

艺术也常以出乎意料的形式从哲学家与理论家的概念藩篱中逃逸出去,这些曾被柏拉图宣称要逐出理想国的人们,在20世纪以来反而开始牵着哲学的鼻子走。当阿瑟·丹托这位美国最重要的分析哲学家、哥伦比亚大学教授、美国哲学学会主席,在1964年他偶然发现了艺术家安迪?沃霍尔的布里洛盒子时,竟然如获至宝地声称如同他的同名者一样找到了“圣杯”。在丹托的观点里,这个使用“现成品”或“普通物品”进行生产的艺术家在本质上具有“哲学的头脑”,他在以“哲学的方式”创作艺术。“这些盒子提出了深刻的哲学问题,即它们何以是艺术品,而那些外表上无法分辨的实用盒子却完全不是艺术品”,他这样写道。

马塞尔?杜尚——这位“现成品”艺术及其观念的真正发明者,从根本意义上挑战了“视网膜”艺术的霸权,也改写了从今以后的艺术的概念及面貌。直至当下这一秒,全球主流艺术展览的形式与格局仍旧笼罩在“后杜尚时代”之中,并没有实质意义上的突破。无论全球火热的各种双年展文献展艺博会,真可谓我称之的“杜尚以后无新事”。1913到1914年间,杜尚制作的装置《三个标准的终止》体现了对科学中度量标准的嘲弄意味,他把三根一米长的毛线偶然落地的弧形纪录下来,制作成三把有着弧形外观的标尺,成为他自己度量世界的标准。这件作品含义颇深,杜尚的智慧已经发现“科学”这一启蒙运动以来“新的宗教”的致命伤,这一观念亦随后在物理学内部被证明。我们对于世界本质的认识和看法的不同,可能仅仅只是取决于我们观察和测量世界的方式和标准的不同。历史上最有趣的艺术家、艺术流派、艺术作品——无论是卡拉瓦乔还是董源,是文艺复兴还是吴门画派,是博斯的《尘世乐园》还是倪瓒的《容膝斋图》,无一不提供了新的启示和视角,带来世界观和内心的震动。

伟大的幽灵都已存在于历史,放眼当下一时间竟不知从何说起。那就先来看这幅毕加索的《两个男孩》,今年5月5日刚刚在纽约苏富比成交,中国一家著名企业以2993万美元(折合人民币1.72亿元)拍得。此类中国资本高调竞拍艺术品的案例近年愈来愈多,已经不再是什么新鲜事儿。各种艺术作品的“天价”被一次又一次突破,拍卖纪录被一次又一次刷新,当下中国艺术界与收藏界有限的创造力与想像力,无论是艺术家还是收藏家,似乎都只体现在了刷新数据和成交额上,与真正的艺术、创造、想象、启蒙,几乎再没有什么关系。对此我并不愿作更多评价,也不愿将这样的现状仅仅归咎于艺术这一领域,有时我在想,到底是怎样的一种社会才决定了它的艺术的面貌呢?毫无疑问,二者的内核并不是分裂而是互为的,一种艺术的面貌反映了对应的社会状况,而什么样的社会土壤也注定了生长出什么样的艺术之林。当不到三十岁的扎克伯格在福布斯排行榜轻松超越八十多岁的李嘉诚时,我一点也不吃惊,不止艺术的创造,经济的创新同样取决于社会的土壤。我曾妄断极权社会的巨富积累方式本质上只有两种:资源垄断与投机倒把。这样的土壤注定生长不出比尔盖茨,也生长不出扎克伯格。这里形成不了硅谷,也看不到罗纳德·科斯所说的“思想市场”。

回到1558年文艺复兴时期的尼德兰,《伊卡洛斯坠海处的风景》由本地区最伟大的画家彼得·勃鲁盖尔完成。绝美的风景之中,近景与中景处的农夫在聚精会神地犁地与牧羊,画面氛围静谧优雅到了极致,碧波粼粼的海面上行驶着一艘精美的帆船,没有一个人注意到画面右侧海面中那双倒插着挣扎的腿脚。被囚禁的伊卡洛斯借助父亲代达罗斯用鸟的羽毛与蜡制作的翅膀飞出了迷宫,却忘记了父亲让他别飞太高的告诫,离太阳过近的伊卡洛斯翅膀上的蜡熔化后坠落海中。曾经,出生于八十年代那个充满英雄主义与浪漫主义时代的我,常常把这个装着翅膀飞上高空的少年臆想为“艺术家”的化身:他就像任何一个时代不甘心被囚于迷宫之中的探险者,出于幻想也好、虚荣也罢,一个劲儿向着光和更高处的风景飞去。在他坠落牺牲的那刻,周遭世界一如既往地无动于衷。诗人奥登在《美术馆》一诗中这样写道:“农夫或许听到了坠水的声音和绝望的呼喊 但对于他 这不是什么了不得的失败 太阳依旧照着白腿落尽绿波 那华贵精巧的船必曾看见一件怪事 从天上掉下一个男孩 但它有某地要去 仍静静地航行”。

不知道哪一天,当我再次面对这幅画时,突然意识到:伊卡洛斯和他的父亲代达罗斯可能都不是我臆想中的那个“艺术家”——在所有一切的背后:船、坠落者、农夫、风景、绝望的呼喊、无动于衷的人们、永恒的太阳与碧波……那个冷静旁观并栩栩如生地描绘这一切的人、那个借由精妙的艺术语言揭示了某种秩序与奧妙的人、那个仅仅借助诸如笔和颜色就凭空创造了一个世界的人、那个引领你我以超脱的视角去注视坠海处风景的人,才是真正的“艺术家”,才是真正的飞跃者。他,并非只存在于艺术的领域,他,可能就是你,就是我,就在你我之中。谢谢。

2015/5/30